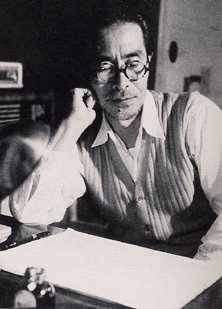

(岸田国士)

<岸田国士の変身>

岸田国士は最初、劇作家として出発した。

フランスから帰国し、34才で「古い玩具」「チロルの秋」「紙風船」などの戯曲を発表したとき、彼は三島由紀夫のデビュー時を凌ぐといわれるほどの衝撃をもって文壇から迎えられた。以来、彼はめざましい勢いで次々に戯曲を発表する一方で、劇団の結成にも尽力し「文学座」のリーダーになっている。彼は舞台監督として自らも劇を演出した。

小説などには見向きもしないで、演劇の世界に没頭していた岸田は、昭和4年に朝日新聞から連載小説の執筆を依頼されると鮮やかな転身を示し、それ以来、ぱったり戯曲を書かないようになった。34才から39才までの五年間を演劇一筋で過ごし、それ以後は小説プロパーの作家になったのである。

思想面でも、岸田は何度か変身を続けている。

デビュー当時、彼の戯曲が注目されたのは、それが表現の点でも、思想の点でも、すべてが新しかったからだった。世評の高かった「紙風船」は、結婚一年後の若夫婦二人を登場人物にして、場面も住宅の一室だけに限定した斬新な戯曲であった。

日曜日のある日、夫婦は今日一日をどう過ごすかで軽い口喧嘩を始める。そして、旅行でもしたいなということになった。

夫──日帰りで鎌倉あたりへ行くのもいいな。

妻──行きたい処があるわ。

夫──さうするっていふと、東京駅を八時何分かに出る汽車がある。

妻──二等よ。

夫──当り前さ。早くあの窓ぎはの向ひ合った席を占領するんだなあ。おれのステッキとお前のパラソルとを、おれが、かう網の上にのせる……。

妻──あたし、持ってる方がいいの。

夫──さうか。後からはいって来る奴らは、おれ達を見て、ははあ、やつてるなと思ひながら

成るべく近くに席を取るに違ひない。

妻──馬鹿ね。

夫──汽車が動き出す。

妻──窓を開けて頂戴。

夫──煤がはいるよ。あれ御覧、浜離宮の跡だ。

妻──まあ。

こんな調子で夫婦が想像上の旅を面白おかしく続けているうちに、急に妻が泣き出すのだ。だが、深刻になりかけた場面を庭に飛び込んできた紙風船が転換させてくれる。人間心理の深淵をかいまみせながら、それは暗示するだけにとどめ、劇は薄氷の上をスケートで滑るように軽やかに進行するのだ。

こういうモダニズムを基調にした岸田国士の作風が変化する。最初の小説「由利旗江」は世界恐慌に突入した時代の空気を反映してシリアスな内容になり、自分の意志を貫き通す理知的な女性を主人公にしている。岸田は、由利旗江というヒロインを通して、新しい時代の新しいモラルを描こうとしたのである。彼が打破しようとしたのは、保守派が礼賛してやまない日本的な家族制度制度だった。

由利旗江は、結婚した女たちが自己を失っていくことに怒りを感じていた。女性が自分の生き方を守ろうとしたら、結婚すべきではないし、結婚したとしても夫と同じ家に住むべきではない、夫婦がそれぞれ別の家に住んで夫婦生活を続けるべきだと考えるようになっていた。

彼女は、資産家の跡継ぎで、教養にもことかかない理想的な恋人と深い関係になる。そして相手の子供を身ごもりながら、断固として結婚を拒み、ついに恋人と別れてしまうのである。彼女は出産後、生まれた子供のことを相手にも知らせず、自活の道を講じながら独力で子供を育てるのだ。

「由利旗江」で高い評価を得た岸田は、以後、注文に応じて続々と新聞小説や雑誌連載小説を書くようになる。そして、それらの作品のヒロインは、いずれも由利旗江の面影を引きずっているのである。彼女らは、容貌まで似ている。「暖流」の志摩啓子は浅黒い顔をして、引き締まった体を持った理知的な近代女性だった。「善魔」の鳥羽伊都子も、浅黒い肌をした理知的な夫人で、最後まで自分の意志を曲げない。これに対して、流されるままに生きる「暖流」の石渡ぎんは、色白で柔らかな姿態をしているのである。

岸田作品のヒロインたちは、教育のある聡明な女性なはずであった。それなのに符節をあわせたように最初の恋愛で間違った選択をしている。これは一体何故なのだろうか。「暖流」の志摩啓子は指に刺さったミシンの針を抜いてくれた医者に心を許して婚約するが、やがて彼を捨てて日疋祐三に乗り換える。「善魔」の鳥羽伊都子は高級官僚の夫を愛して結婚したものの、やがて夫を捨てて家出をする。「双面神」の日下千種はいったんは海軍少佐と婚約し、程なく相手と別れて別の男性のもとに走る。

岸田作品のヒロインたちが、多くの男性の中から一人を選択した理由は、相手が思いやりのある聡明な男に見えたからだった。だが、相手と交渉を重ねるうちに、近代的で教養ありげに見えた男の内面に卑小なものを見てしまうのだ。そこで、彼女らは「恋人の選び直し」を行い、見かけはパッとしないが実務能力に長けた行動的な男性を選ぶのである。「暖流」と「双面神」などは、人物配置から物語の運び方まで、双生児のように似ている。

これらの作品で岸田国士は、浅薄な西欧模倣に反対し、疑似的な近代を否定する。しかし、それだけではない。岸田作品のヒロインたちは、恋人の疑似近代的なものを憎み、そして又日本伝来の封建的なものにも反発しているのだ。岸田は、当時流行していた近代の否定に同調する小説を書いているように見える。だが、彼の真意は近代の超克ではなく、封建的なものに対抗し得る真の近代を確立することにあったのである。

その岸田国士が、親しい友人たちの反対を振り切り、近衛文麿と三回も面会し、大政翼賛会の文化部長になったのだ。そして東奔西走しているうちに、ミイラ盗りがミイラになり、軍部の支配に抵抗するという初志を放棄してしまうのである。彼は、真の近代を日本に根付かせるために努力しながらも、大政翼賛会入りをしたことによって民族派に転身し、身も心もズタズタになってしまうのである。

岸田が過労のため聖ロカ病院に入院するほど奮闘したことについて、福田恒存は、岸田の内部には崩壊を避けようとする意識と、崩壊を急ごうとする意識が、表裏をなして存在していたと論評する。岸田は、日本が敗れることを恐れて国民を鼓舞する一方で、日本は敗れた方がいい、敗れるべきだとも考えていたのであった。

「妻の日記」には、岸田が文化部長を辞めた頃の岸田夫人の日記が転載されている。

七月二十八日

翼賛会をやめてほっとした彼の顔。

ご苦労さま。そして、私がこんな風で、なんにもできなかつたこと、ごめんなさい。のうのうと休ませてあげたい。痛いところがあればさすつてもあげたい。しかし、家にゐて、あれこれと気をつかふのは彼。お国のためといふ言葉が、こんなに身近な言葉だとはつい知らなかつた。

なにかしら、得意と安心。だが、私も疲れた。

七月三十一日

家族の世話をやく時、彼の注意は綿密をきわめ、そのため何かいたましい感じすら感じさせる。

この日記を書いてから一ヶ月とはたたない八月の下旬に岸田夫人は死去している。岸田国士は大政翼賛会の文化部長に就任したことによって、自らの心身を傷つけ、愛する妻をも失ったのである。これは、随筆「妻の日記」に見られるような状況に深入りしてしまう彼のやさしさと「弱さ」のためだった。

転向を繰り返しながら、岸田国士が夢見ていたのは、「善魔」のなかの三国連太郎のような生き方だったと思われる。

戦後に発表した長編小説「善魔」の主人公三国連太郎(俳優三国連太郎の芸名はここから来ている)は、恋人の父親から、善が悪に敗北するのは、善のなかに無抵抗主義があるからだと教えられる。悪と戦うには、善もまた悪の持っているような魔性の力を持たなければならぬというのである。

また、この作品には主人公の上司の新聞社編集部長が語るこんな言葉も載っている。

「われわれ人間は、絶

対に、意志の力なんていふものを信用してやしませ

んからね。それよりも、恐怖ですよ、一番人間の行

動を左右するのは……。何かが怖い……何かを憚る ……何かにおびえる……。それは、結局、すること

よりも、しないことを意味するモラルの前提です。

弱いから美しいといふ論理もそこから生れる。僕た

ちは、どうもこのま、ぢやダメですよ」

三国連太郎は、これらの意見を身に体して悪との戦いに乗り出すのである。

岸田国士はこれと同じ志向を抱きながら、生来のやさしさと弱さから状況に流され、右と左の境界線上を歩むことになったのだった。

(補遺)

「暖流」を読んでみると、日疋祐三が就任したのは志摩病院の事務長ではなく、院長の代理としての「主事」だった。日疋が石渡ぎんを選んだのは、彼女をスパイに使ったことへの贖罪の意識に加え、彼女に対してなら何かしてやれるという自信が持てたからだった。彼は、志摩啓子に向かって自分の気持ちをそのように説明している。