<臨死体験は、何を語るか(1)>

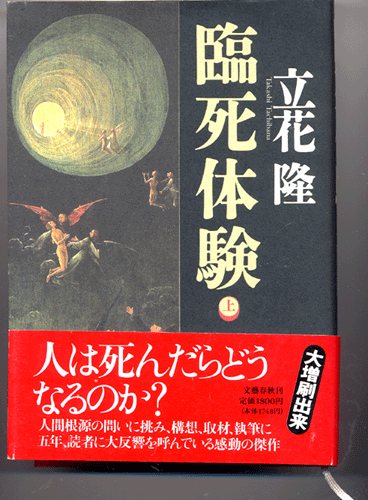

久しぶりに大型古書店に出かけて、「臨死体験」(立花隆)、「雷獣」(立松和平)、「天使の鬱屈」(アンドリュー・テイラー)の三冊を買ってきた。前の二冊は百円コーナーに並んでいたが、あとの一冊はCWA賞を受賞したミステリーで、440円の値札が付いていた。しめて640円の買い物になったのである。

帰宅してミステリーから読み始める。この程度の本だと、昔は一日半で読み終えたものだが、今回は全然はかどらない。いつの間にか推理小説に対する関心が失われていて、それが読書の速度に影響しているのだ。

「天使の鬱屈」を途中で切り上げて、立花隆の「臨死体験」を開く。

立花隆の説明によると、彼はNHKテレビ上に臨死体験に関する番組を持っていたという。だが、彼はテレビで取り上げることの出来なかった資料がたくさん残ったので、それらをまとめてこの本にしたというのだった。

私は昔も今もテレビ人間で、面白そうなTV番組は漏らさず見て来た。それに私は、立花隆の著書の愛読者で、彼の書いたものは「宇宙からの帰還」「サル学の現在」をはじめ、たいていのものを読んで来ている。にもかかわらず、立花隆がテレビに出ていたことすら記憶していないのが、自分でも腑に落ちなかった。

私がこの問題に関する記憶を完全に忘れていたとすれば、その理由は私の内部に臨死体験というようなテーマを強く忌避する感情が居座っていたからだ。立花隆が臨死体験に関する番組をテレビで放映したのは1991年のことだったが、その33年前の1958年に私は一種宗教的な体験をしていて、それ以後、霊界とかオカルトとか臨死体験とかの話を嫌悪するようになっていたのだ。

宗教的な体験をすれば、それを機に人は熱烈な信仰者になると考えがちだ。だが、多くの体験者はそれ以後逆に既成の宗教に背を向けて非宗教的な人間になるのである。そのことは、立花隆も「臨死体験」のなかで触れている。スピリッチャル、霊的世界などについて口にする人間は、ほとんどすべて詐欺師に見え、彼らの語る内容はみな荒唐無稽なホラに思われてくるのである。

私は子供の頃から臨死体験の話を耳にしている。

あれは小学校に入学する頃のことだったが、母親が近所の誰それさんの身に起こった不思議な話をしてくれたことがある。その人は、病気が重くなって死にそうになったとき、危うく冥土の世界に迷い込むところだったというのだ。

「青い草原のようなところに、天竜川のような川が流れていて、そこを渡ろうとしていたら、後ろの方から、やーいといって呼ぶ声がしたんだって」と母は話し始めた。「やーいという声にまじって自分の名前を呼ぶ声も聞こえたから、川を渡るのをやめて帰ろうとしたら、目が覚めたんだって。あの川を渡っていたら、**さんはもう死んでいたんだよ」

母がまだ頑是ない子供にむかってこんな話をしたのは、この話が母の心を深いところで揺るがして誰か人に話さずにはいられなかったからだろう。母が思い詰めたような顔で話すので、こちらも**さんが歩いていた草原や、危うく渡りかけた川をありありと想像することが出来た。

小学校の4、5年になると、私は母が定期購読している「主婦の友」の愛読者になった。わが家には、子供にも理解可能な読み物雑誌としては、こんなものしかなかったのだ。雑誌には主婦向けの連載小説が何本か載っていてそれらも読んでいたけれども、その内容は何も覚えていない。小学生には、大人の感情の機微がまだよくわからなかったからだ。

そんな中で、「霊界小説」と銘打った小説だけがおぼろげながら記憶に残っている。題材の異様さが印象的だったのだ。ヒロインは、病気で急死した若い女性だった。

ヒロインのまず抜けなければならなかったのが、死の国に通じるトンネルだった。さまざまの困難に遭遇しながらようやくトンネルを抜けると、目の前に砂漠が拡がっていて、白い着物を着た死者たちがバラバラになって歩いている。知った顔は一つもなく、皆、黙々と果てしない砂漠を歩いているのだった。

ヒロインは砂漠の旅の途中、罠に落ちてもがき苦しんでいる美しい女を見かけたりする。彼女は、生前、驕慢な行動で知られていた女だった・・・・

1958年以後、非宗教的になった私は、子供の頃に耳にした**さんの話や、「主婦の友」で読んだ霊界小説のようなものを疎ましく思うようになっていた。

**さんは病床で夢を見ただけなのだ。瀕死の病人が、三途の川の手前まで行って、川を渡らずに戻ってきたというような説話は昔から民間に流布していたから、**さんもそれに暗示されて似たような夢を見ただけなのだ。

婦人雑誌に載っていた霊界小説は、ダンテの「神曲」を下敷きにした作品ではないかという気がした。

人は、なぜこうした荒唐無稽な体験談や小説に惹かれるのだろうか。死んで自我が掻き消えることを恐れているのだ。人間が、ありもしない死後世界を信じたがるのは、自分が無に帰することを否定したいからだ。

では、死後の世界を否定していた私は、なぜ今になって「臨死体験」というような本を読む気になったのだろうか。この世は嘘とまことをこき混ぜた、何でもありの世界だと諦観するようになったのだろうか。それとも、自分の終わりの時が近づいたので、もう一度死後における自我の不在を確認しておきたくなったのだろうか。

(つづく)