(NHK[日曜美術館」より)

<純粋抽象画の世界とは?>

先日のNHK「日曜美術館」では、「瞑想する絵画」のマーク・ロスコを取り上げていた。こちらは、マーク・ロスコという画家の名前を聞くのも初めてだし、彼が発表してきた純粋抽象画というものも見たことがなかった。とにかく、私のような素人にとって、この番組の内容には驚くべきものがあった。

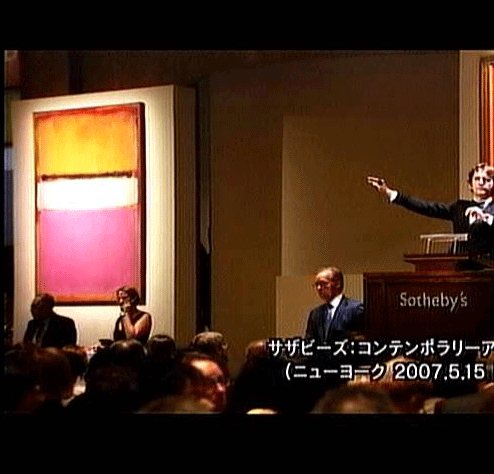

まず、上に掲げた写真を見ていただきたい。いずれもテレビから採録した静止画像だが、上段の写真はアメリカで絵画作品が競売にかけられている情景だ。仲立ち(仲介人)が手で示しているのがマーク・ロスコの作品なのだが、この素人には何とも訳の分からない絵が、87億円で落札されたというのである。87億円・・・・・。

中段と下段の写真は、日本で開かれたマーク・ロスコ展の会場を撮ったもので、中段に掲げられている作品も分かりにくいけれども、下段に掲げられた作品と来たら黒一色で塗りつぶされ、線も図形も描かれていない、まるで黒い遮蔽幕のような作品なのだ。こういう絵を純粋抽象画というらしいのである。

これらの作品をめぐって女流作家の高村薫と司会役の姜尚中が感想を語り合っていた。だが、両者の意見は一向に噛み合わず、禅問答みたいになっているのがおかしかった。私は彼らの話に耳を傾け、テレビのナレーションを聞いているうちに、何となく絵のモチーフが分かったような気がして来た。だが、私の意見を開陳したところで第三者には、やはり禅問答のようにしか聞こえないに違いない。

作者のマーク・ロスコは、ロシア帝国のラトビアで生まれたユダヤ人だという。一家はロシア人による迫害を逃れてアメリカに渡り、ロスコもアメリカで教育を受け、アメリカ人として育った。彼は子供の頃から大変な秀才で、大学入学後は心理学者を目指していたが、やがて学問を放棄して画家になる。暫くすると、彼は画家としても人間としても落ち着きを失い、自己と世界の不調和に悩むようになった。その影響もあって、彼は具象画を捨てて抽象画を描くようになるのだ。

抽象画家として高い評価を受けるようになってからも、彼は落ち着かなかった。転身に転身を重ね、その作品はいよいよ分かりにくくなって行った。大動脈瘤を患った後に、家族とも別居して独りになり、黒一色の作品などを描きはじめる。そして、ある日、アトリエで自殺してしまうのである。

――生前のマーク・ロスコは心理学徒の経歴を持つ男らしく、「自分は人間の基本的な感情に興味がある」と語っていたという。この言葉は、彼の作品を解くための有力な鍵になりそうである。

そして、マーク・ロスコに心酔している高村薫は、「ロスコの作品を見ていると世界の手触り、人生の手触りのようなものを感じる」と言っている。彼女はしきりに「てざわり」という言葉を使っている。

展覧会場を訪れた若者らが、黒一色の、あるいは柿色一色の作品を何時までも眺めているテレビ画面上の光景を眺めていると、「ああ、やっぱりな」という気がしてくるのだ。彼らは、ロスコの作品のなかに世界の底面が描かれていると感じ、自分が見ている世界の底面と引き比べながら、共感を覚えたり、新たな発見をしているのだ。

マーク・ロスコは悩み多き人生を送っているうちに、この世界に対して感じていた違和感が次第に増大して行くことを自覚していたに違いない。そして、その違和感が、彼の内面にある「基本的な感情」を掘り起こし、それに光を当てるように思ったのである。その人生厭悪の感情と、そこからの脱却願望を表現するには、具象画では不十分だったし、従来の抽象画でも十分ではなかった。そこで、彼は、2〜3種類の色彩だけを横縞様に、あるいは縦縞様に並べた作品を描いてみたのだ。この世界に枠があって、それに閉じこめられているように感じるときには、画布を好ましい色で枡形に縁取りした作品を描いてみた。

ロスコは、最後には黒一色の遮蔽幕のような絵を描くようになる。世界の印象を表現するのに黒色が一番ふさわしいと感じるようになったのだ。高村薫は、微妙に濃さを異にする黒の作品群を順々に見て回りながら、「こういう小説を書きたい」と繰り返し呟いていた。彼女はロスコの黒を見て、そこにロスコの見ていた世界像を感じ取り、ロスコ的世界をバックにした小説を書きたいと思ったのである。

しかし、私にはロスコの見ていた世界は、彼の主観的世界であり、事実世界ではなかったと思うのだ。普通、画家や作家は、主観的世界の向こうにある事実世界を描こうとする。鑑賞者も、作品から事実唯真の世界を感じ取って感動するのだが、画家や作家が主観的世界の内部に閉じこめられ、そこから抜け出すことが不可能になると主観そのものを表現しようと苦心し始める。前衛的な作品の誕生である。世界の感触を「純粋抽象画」によって表現しようとする画家は、前衛芸術の極致まで行ってしまった芸術家ではないだろうか。

幼児などには、毛布の手触りが気に入って、宝物のようにそれを離さないものがある。マーク・ロスコと同じ世界像を持つ者は、幼児がお気に入りの触感に執着するように、ロスコ作品に執着するのではないだろうか。

芸術家は、一旦、前衛芸術家として名声を得てしまうと、主観的世界の向こうにある事実世界に出ることが困難になる。自己の感性だけを押し進めて行けば、その先には、「奇となり、妖となる」という未来が待っているのではないか。