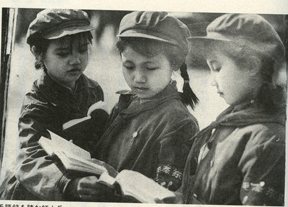

(幼い紅衛兵「中国文化大革命」より)

毛沢東と劉少奇

国家主席と党主席を兼ねていた毛沢東が、国家主席を劉少奇に分け与えたのは「大躍進」運動の翌年のことだった。毛は大躍進が順調に走り出したので、後のことは劉に任せて理論研究に専念したかったのである。劉少奇は毛にとって革命運動を共にしてきた長年の盟友であり、出身地が近いこともあって毛の信頼する同志だった。毛は、念には念を入れて、劉少奇の下に鄧小平をつけた。鄧小平は、実務家として衆にぬきんでる存在だったから、毛に愛されていたのだ。

「大躍進」が失敗に終わり、毛沢東への批判が集中したとき、劉少奇と鄧小平のコンビは党内各層からむしろ同情された。本来なら二人は運動の推進者として毛と共同で責任を負わなければならないところだったのである。だが、党員たちは大躍進という無謀な計画を強行させたのが毛沢東であり、劉と鄧はもっぱらそれがもたらした混乱の後始末に追われていたことを承知していたからだった。

大躍進後の中国を建て直すことについても、劉と鄧のコンビは着々と成果をあげていった。だから、党員たちは、もはや毛沢東の時代は終わったと感じ始めた。長征以来の旧世代も、声高にスローガンを掲げて国民の志気を煽る時代は去り、劉・鄧のもとで日々のルーティンワークを着実にこなす時代が始まったと思ったのだ。党が必要としているのは、革命の闘士ではなく、堅実な実務家だというのが党員に共通する認識になり始めたのだった。

こうした状況下で、不屈の毛沢東は再起のチャンスをうかがっていた。

だが、これまで何時も毛を支持してきた周恩来も今度ばかりは中立を守り、毛を責めない代わりに彼を擁護もしないという姿勢を続けていた。革命世代のほとんどすべてが劉少奇を支持する側にまわった今、信頼できそうなのは妻の江青とその取り巻きだけだった。だが、江青は党内で不思議なほど人気がなかった。それに引き替え、劉少奇の妻の王光美の方は、その美貌と才気によって国内のみならず、外国にも広くその名を知られているのである。

こうなれば、毛は林彪を頼りにするしかなかった。

林彪は、毛沢東を厳しく批判した国防部長彭徳懐の下にいて、国防部長のポストを狙っていた。彼は毛を非難する彭徳懐の逆手を取って、毛を賛美し始めていたのだ。彼は部下に命じて軍の広報誌に毛沢東の語録を連載させたりしていた(この連載記事をまとめたものが、紅衛兵の教典「毛沢東語録」になる)

毛沢東は、この青白い顔をした野心家をあまり信用していなかったが、自分を賛美し続ける林彪を見ると悪い気はしなかった。それで、毛の方からも林彪を公開の席で賞賛するようになった。すると、林彪はこれに力を得て、ますます毛沢東崇拝の運動を広げる。若い世代の間に、毛を神格化する空気が徐々に生まれ始めた。

天才的な戦略家である毛沢東は、このチャンスを見逃さなかった。絶体絶命のピンチに立っても大胆な戦略によって危機を乗り越えてきた彼は、若い世代を味方につければ、既成勢力に対抗できると考えたのだ。毛沢東は雌伏4年の後に、「資本主義の道を歩む実権派」を攻撃する論文を書いて、劉少奇と彼に率いられた党官僚に挑戦状を突きつけた。文化大革命の幕が、切って落とされたのである。

以後の展開は、あれよ、あれよという間だった。精華大学などの学生が壁新聞を貼りだして毛の動きに呼応したのを手始めに、実権派打倒の動きは高校生から中学生へと波及して行き、天安門広場に数十万の紅衛兵が集結するまでになった。若年世代は至る所で、権威に反抗し始めた。学校の生徒たちは担任の教師をつるし上げて謝罪させ、役所では下僚が上役を会議室に閉じ込めて、時には暴行を加えた。これらの「造反」に火を注いだのが、「毛沢東の親友」林彪であり、江青を中心とする「四人組」だった。彼らは、騒動の現場に駆けつけて、ボヤを大火事にして回った。

毛沢東はこうした動きを制止するどころか、「造反有理」(反抗には理由がある)というスローガンで造反を奨励したから、混乱は底なしの広がりを示しはじめた。信じられないような実話がある。ソ連の首相コスイギンが、中国政府の代表者に国際電話をしたら、交換手の娘が、「あなたのような修正主義者の電話を取り次ぐことは出来ません」といって通話を切ってしまったのだ。

毛沢東は、敵に致命傷を与えるまでは手綱をゆるめなかった。そして、ついに紅衛兵の手は劉少奇のところまで伸びてくるのである。

劉少奇や周恩来は、北京の中南海と呼ばれる地区に住んでいた。ここは政府の高官の住む地区なので堅固な塀によって囲われ、出入り口を門衛が守っていた。が、紅衛兵たちは門衛の制止を無視して、中南海に内部に闖入してくるようになった。そして、無断で劉の住宅の中に押し入り、室内の至る所に「劉少奇10の罪状」というようなビラを貼り付け、劉に反省書を書かせ、二時間も頭を下げて謝罪の姿勢を取り続けさせた。そして電話線を切断し、劉が外部と連絡を取れないようにして意気揚々と引き上げていった。

劉にとって耐え難かったのは、紅衛兵たちが彼の子供たちを使って父親を攻撃させたことだった。彼は、離婚した妻との間に一男一女をもうけていたが、この二人も紅衛兵になっていたのだ。毛の妻江青は、その劉の娘を呼んで、「継母は、あなた方の本当のお母さんをいじめて追い出したし、私だって何十年も彼女から圧力を加えられ続けてきたわ」といって、「父を捨て、継母を捨てること」を求めた。

江青が劉の妻を憎む背景には、こんなこともあった。劉の妻王光美は、夫に同行してインドネシアを訪問することになったとき、江青にどんな服装で行ったらよいか助言を求めた。彼女は、片や国家主席の妻、片や党主席の妻という理由で、江青に連帯感のようなものを感じていたのである。江青は、「ネックレスはしない方がいいわね」と答えた。

だが、現地から送られて来た電送写真を見ると、王光美はちゃんとネックレスをしている。これを根に持った江青は、王光美が精華大学の紅衛兵に引き出されて、広場で糾弾されたときに、絹のストッキングとハイヒールという姿にして、首にピンポン球を繋いでこしらえたネックレスを掛けさせた。

劉少奇を糾弾する紅衛兵の動きは、次第に気違いじみていった。中南海の塀の外は、スローガンを書いた横断幕や赤旗の海になり、よしず張りの小屋がぎっしり建ち並び、中には劉の処罰を求めて、断食闘争に入るものまで現れた。

劉に対するつるし上げは、彼の邸内で行われた。紅衛兵らは追求の合間に、しょっちゅう「毛沢東語録」で顔を引っぱたいたので、劉少奇の顔は腫れあがり、鼻には青いアザが残った。足も踏みにじられて、びっこをひいて歩かなければならないようになった。

中国人の著した「ドキュメント・中国文化大革命」によると、劉は波が打ち寄せるように繰り返し襲来する紅衛兵に疲れ果てて、肺炎から危篤状態になった。

<劉少奇の肺炎は、このときは一応治ったが、すっかり弱ってしまって、床から起きることもできなかった。顔はやつれ、体はやせ細り、髪も髭もぼうぼうとして汚かった。服を着替えさせ、洗ってやる人もいないし、体を支えて便所に連れて行ってくれる人もいないので、衣服は汚物にまみれていた。長い間床にふせっているため、下肢の筋肉が萎縮して脚はやせこけ、全身に床ずれができた。

劉少奇がこうした自衛能力のない悲惨な状態にあったときでも、彼の監視人は昼夜ベッドのそばから離れなかった。劉少奇が暴力をふるうのを、または自殺するのを防ぐため、いっそう見張りを強めなければならないというのである。そして、劉少奇の両足は、包帯で固くベッドにしばりつけられ、ゆるめることを許されなかった。

一九六八年十月五日、劉少奇は悲しみと憤りのあまり、二度うめくように泣いた。生活があまりにも悲惨であり、あまりにも不公正だと感じたのだろう。それ以後、自律神経失調症と脳貧血のために脳軟化の症状を発し、それがしだいに悪化して、劉少奇は自分で物をのみこむことができなくなり、鼻から管をさしこんでの栄養補給で生命を維持する状態になってしまった。

・・・・ 十月十七日、劉少奇はついに危篤状態に陥った。点滴がなされ、鼻にはずっとゴム管が差しこまれたままになっており、吸痰器が出てくる痰を吸い出していた。こういう悲惨な状態のまま、彼は、河南省の開封に移され、小さな家に幽閉されたのである。

十月中旬と下旬、劉少奇はたえず高熱を出したが、適切な治療を受けることができなかったため、十一月十一日の深夜、病状が突然悪化し、息切れがし、唇がまっ青になり、体温が四〇・一度に上がり、十二日の朝六時四十五分、心臓が止まった。救急班が駆けつけたのは二時間後であった(「ドキュメント・中国文化大革命」)>。

(私は、「劉少奇は獄に投じられ、そこで憤死した」と思っていたけれども、どうもこの記事の方が正しいらしい)