水木しげるの怠け人生(その2)

水木しげるというマンガ家とは全く無縁の生活をしていたのに、その「人物伝」をテレビで見て急に彼に興味を感じはじめたのはなぜだろうか。水木が軍隊で古兵に殴られ続けたこと、そして世に出てからは現世を地獄と観じるようになったこと、それらが自分と似ているからでもあるが、もっと大きな理由は水木と熊谷守一に共通するものを感じたからだった。熊谷守一は、文化勲章をくれるといわれたのに、断ってしまった著名な画家である。

水木は三人兄弟の真ん中に生まれたが、彼だけが幼稚園に行っていない。朝になっても、彼が何時までも寝ているので、幼稚園に登園する時刻が過ぎてしまったからだ。小学校に入学する年齢になっても、相変わらず寝坊はつづいて、彼が登校するのは何時も二時間目からと決まっていた。彼は寝坊の他に大食という癖を持っていたので、朝遅くに起きると食卓に向かい、皿まで食い尽くさんばかりの勢いで食事して兄や弟の食べ残したものまで平らげて家を出るのだ。そして授業中は、頭の中で空想ばかりしている。

彼が上の空で授業に臨んでいるため、担任の教師は腹を立て、水木を授業中皆の前で立たせておいた。床にチョークで円を描き、そこから出てはならないというのである。

熊谷守一も、そうだったのだ。

教師が一生懸命しゃべっていても、彼は窓の外に目をやり、雲が流れるところや木の葉がヒラヒラ落ちる様子を眺めていた。それで熊谷は授業中に立たされていたり、校長室に連れて行かれて、校長の前で担任に叱られたりしていたのである。

もっと似ているのは、二人が心底から未開の生活に憧れていたことだった。

熊谷守一は、美術学校を首席で卒業しながら、農商務省の調査団に加わって樺太に渡るというようなことをしている。そして、現地で暮らすアイヌ人の生き方を眺めて、アイヌ人がすっかり好きになってしまうのだ。彼はアイヌ人についてこう書いている。

<彼らは漁師といっても、その日一日分の自分たちと犬の食べる量がとれると、それでやめてしまいます。とった魚は砂浜に投げ出しておいて、あとはひざ小僧をかかえて一列に並んで海の方をぼんやりながめています。なにをするでもなく、みんながみんな、ただぼんやりして海の方をながめている。

ずいぶん年をとったアイヌが二人、小舟をこいでいる情景を見たときは、つくづく感心しました。背中をかがめて、ゆっくりゆっくり舟をこいでいる。世の中に神様というものがいるとすれば、あんな姿をしているのだな、と思って見とれたことでした。

・・・・結局、私みたいなものは、食べ物さえあれば、何もしないでしょう。犬もそうだ。食べ物さえあれば、寝そべっているだけで何もしない。あれは、じつにいい(「へたも絵のうち」熊谷守一)>

熊谷がアイヌ人を愛したように、水木が愛したのはニューギニアの原住民たちだった。

水木しげるは、子供の頃にろくに勉強しなかったので、小学校を出ても進学できる学校がなかった。50人定員なのに受験者が51名しかいない学校があったので、これなら大丈夫だろうと受験してみたら、彼はそのたった一人の不合格者になってしまった。

こんな風にモタモタしているうちに徴兵年齢になり、21歳の水木は新兵としてニューギニアに送られることになる。新兵たちは軍隊に入ると、構成員10名内外の「分隊」に配属されて、古兵たちのしごきを受ける。分隊の中で、最も殴られた新兵は水木だった。

私も分隊で一番殴られた兵隊だったが、教員になったら同僚のなかに、同じように分隊内で集中的に殴られていたという先輩教師がいた。それで、軍隊で殴られる人間にはどんな特徴があるだろうかと、この先輩の行動を観察したことがある。そして、知ったのは、殴られる人間は、殴られることを別に気にもしないでいるということだった。この先輩は、芯からの自由人で、マイペースに徹した生き方をしていた。職員室にいても、まるで周りに人がいないかのような顔で、一人で何か好きなことをしている。

小さな権力を握った古兵たちにとっては、自分の前で平気でいる新兵ほど目障りなものはないのである。他の新兵たちは古兵からの私的制裁を恐れて戦々恐々としているのに、こいつは怖そうな顔をしないばかりか、いくら殴ってもケロッとしている、何というしぶとい野郎だと、小権力者たちは苛立つのだ。

ところが皮肉なことに、古兵たちから目の敵にされていた水木だけが生き残り、9人の分隊員全員が死んでしまうという事件が起きるのである。

オーストラリア軍と対峙する前線近くに陣を張った分隊は、敵軍の急襲を警戒して不寝番を立てることになった。夜、隊員全体が眠りについてから、一人ずつ交代で見張りに立つのだ。ある日の明け方、水木は自分の番になったので、見晴らしのいい場所に移動して警戒を始めた。

やがて、夜が明けて、朝になった。彼は望遠鏡でオウムの群れを眺めて、その美しさに見惚れていると、背後からバラバラと妙な音がしてきた。何だろうと思っていると、左右にビュンビュンと弾が飛んでくる。敵が不意に襲撃してきたのである。分隊の方を眺めると、隊は集中攻撃を受け、手榴弾を投げ込まれて全滅しそうになっている。不寝番の順番が一つ違って寝ていたら、彼も敵の集中攻撃を受けたのである。

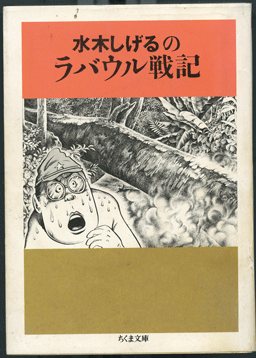

水木は、「水木しげるのラバウル戦記」の中に、人間の運命について書いている。

<人の生き死にほど不平等なものはない。特に、戦死し

たものとそうでないものの差、これほど大きいものはな

い。もっとも、生きることを無上の価値としてみたとき

の話だが>

水木は命からがらその場を逃げ出し、友軍の陣地をを求めて三日間ジャングルを彷徨している。敵の目を逃れるため、川を渡り、海に飛び込んだために、彼は越中ふんどしに銃剣一本を差しただけという全裸に近い格好になり、ついにはその銃剣も途中でなくしてしまう。

やっとの事で海軍の部隊に拾われ、それから陸軍の手に渡り、ようやく原隊にたどり着くと、中隊長は冷たい口調で、「お前の仲間はみんな死んだんだぞ。何でお前だけ逃げてきたんだ」と叱りつける。そのあとも苦難は続き、彼はマラリアになって、42度の熱を出して動けなくなるのだ。そんなところに敵機の来襲があり、高熱で隠れることが出来ないでいた彼は爆撃で腕を負傷してしまう。

水木が左手を失うことになったのは、その翌日、軍医によって七徳ナイフみたいなもので腕を切断されたからだった。熱で頭がモーローとしていたから、彼は切断時の苦痛をほとんど感じないで済んだ。二ヶ月ほどすると野戦病院に移される。そして、その後は手足を失った者たちだけを集めた部隊に編入されて、畑仕事をすることになる。そして、やがて敗戦となり、彼は捕虜収容所に収容されるのである。

彼がニューギニアの原住民と親しくなるのは、この頃からだった。

水木は監視の目を盗んで、近くの集落に通うようになった。タバコを吸わない彼は、配給されたタバコと交換で住民から食料を手に入れるようになったのだ。彼は不思議に原住民から愛されて、原住民らは水木のために彼専用の30坪の芋畑を作ってくれたりするようになった。

水木が惚れ込んだのは原住民のこの親切な振る舞いと、一日2〜3時間働くだけで、あとはのんびり遊んで暮らす生活に対してだった。彼は「ラバウル戦記」の中に、こう書いている。

<彼らは、文明人と違って時間をたくさん持っている。時間を持っているとい

うのは、その頃の彼らの生活は、二、三時間畑にゆくだけで、そのほかはいつ

も話をしたり踊りをしていたからだ。月夜になぞ何をしているのかと行ってみ

たことがあったが、月を眺めながら話をしていた。まァ優雅な生活というやつ

だろうか、自然のままの生活というのだろうか。ぼくはそういう土人の生活が

人間本来の生活だといつも思っている>

女たちの暮らしも、のんびりしていた。

<彼女たちの生活は、完備した自然の冷暖房の中でまずい物を喰って、粗末な

ところに住み、なんの娯楽もなく(時たま踊りがあるくらい)、そんなところで

満足して生活している。まあ、どこを探しても何もないのだから満足せざるを

得ないのだが、この満足というのがなかなか得難いものだと思う。ま、いうな

れば何もしないわけだが、ぼくはまたソレが好きなんだナ>

(つづく)