<無礼なる妻>

文藝春秋の12月号が、「必読の教養書」を特集しているというので読んでみた。本を選んだのは、立花隆と佐藤優の二人で、めいめいが100冊ずつの本を選んだため、合わせて200冊の必読書になっている。

この特集欄には、選者の二人による対談と、百余名の識者による「死ぬまでに絶対読みたい本」というアンケートも掲載されている。アンケートの部で特に注意をひかれたのは、俳人金子兜太が取り上げた本だった。彼は、死ぬまでに読むべき本として橋本夢道の句集をあげているが、夢道の句には有名な「無礼なる妻よ」があるのだ。

無礼なる妻よ毎日馬鹿げたものを食わしむ

俳句と縁がなくなってから50年以上たち、有名俳人の作品もあらかた忘れてしまったが、上掲の句だけは記憶に残っている。亭主関白の夫が、男女平等の時代になっても、傲然と「無礼なる妻」と言い放っているところに興味を感じたのである。

ところが金子兜太は、この有名な句と共に夢道の次のような俳句も引用している。私はこの方を全く知らずにいたのだった。

妻よおまえはなぜこんなにかわいんだろうね

橋本夢道は、「無礼な妻」と一喝した後で、掌を返したようにこんな作品も作っていたのである。インテリ女性にとっては、むしろこの句の方に怒りを感じるかも知れない。女性を独立した一個の人格とは認めず、赤ん坊扱いしているからである。だが、昔の愛妻家には、この手の男が多かったのだ。

アンケートを更に読み進んでいったら、またびっくりした。妻に関する文章がいくつも出て来たからである。

例えば、作家のねじめ正一は、死ぬまでに読むべき本として「定本柳田国男集」をあげた後で、こんな思い出話をするのである。無名時代の彼は、大学で社会学を専攻している夫人のアパートに転がり込む。夫人は、「柳田国男全集」をどうしても読みたくて、親にねだって代金を送ってもらったばかりだった。ねじめは部屋代を払うどころか、その金まで使い込んでしまったのだ。

こういう懺悔話をしてから、彼はそのうちに「定本柳田国男集」を購入するつもりだと打ち明ける。そして、「どっちが先に死ぬか分からないが、(妻と)二人で全集を読み切りたいと願っている」と書くのである。

死ぬまでに読むべき本として、「平家物語」をあげたのは、ジャーナリストの徳岡孝夫である。彼は、アンケートの末尾に、「私は三途の川の向こう岸に立って、御先祖や先に逝った妻と共に<青葉の笛>を歌おう」と書くのだ。

東大教授の山内昌之は、読むべき本として埴谷雄高の「死霊」をあげ、「人間の精神が無限大まで耐えねばならぬという黒川の指摘は、九月に荊妻を突然の不条理で失った私にも、天啓のように閃くものがある」と書いている。

読書に関するアンケートに、夫人の思い出を書きこむなど一昔前なら考えられないことだった。しかも、夫人について書くときの姿勢が、橋本夢道の場合のように上から相手を見下すようなものではなく、妻への敬意をうちに秘めた、敬虔といったらいいような態度になっているのだ。

もしかすると、こう要約できるかも知れない。結婚当初、男たちは橋本夢道のように妻を格下の存在と見るが、結婚生活が深まるにつれて、次第に相手に敬意をもって対するようになるのだ、と。実際、多くの男たちは以前に妻の短所と考えていたことを含めて、相手のすべてを許容するようになるのである。

ならば男たちのこの態度転換は、何に起因するだろうか。

女性は、「自分たちには、そうさせるだけの美質があるからだ」と言いたいかも知れないが、残念ながら、原因はそんなところにはない。人は誰でも、一人の人間について知り尽くすと、自ずと相手を受け入れ、相手に対して敬意を抱くようになるものなのである。

未知の他人同士がめぐり合って、相手を深く理解するようになる事例としては、夫婦関係以上のものはないだろう。30年間も一緒に暮らしていたら、いやおうなく相手の裏も表も分かってしまう。それだけではない、相手の親きょうだいや友人とも馴染みになるから、相手が今のような人間になった背景も理解されてくるのである。

こうして、すべてを知ってしまうと、われわれは相手を無条件で受け入れたくなる。ここに人間精神の秘密があるのだ。人間精神の根底には、存在するものすべてを受容したいという欲求、「全体への愛」というべきものが眠っている。この眠っている全体愛が目覚めるのは、存在するものの実相を知ったときなのだ。

結婚生活が30年も続けば、連れ合いに対する不満は消え、夫婦の関係は水のように淡泊になっていく。相手のすることに疑問を感じても、それは相手にとってどうしようもないことであり、つまり相手にとって必然であることが理解されてくるからだ。そうなって感じ始める相手への愛は、若い頃の独占欲に基づく恋愛感情のようなものとは異なり、出所を人類愛に求めたくなるような愛になる。森鴎外の「じいさんばあさん」には、このレベルに達した愛が描かれている。

「死ぬまでに読むべき本」のアンケートに、妻の話を持ち出すものが出てくるのも、妻に対する愛が生臭さを含まぬ人類愛に近いものになっているからだろう。こうなれば、夫婦は互いを制約することがなくなる。互いが、放し飼い関係になるのである。

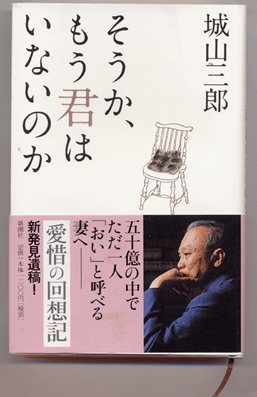

城山三郎の亡妻に対する「愛惜の回想記」が評判になっていると聞いたので、試みに読んでみた。本の題名は、「そうか、もう君はいないのか」となっている。この題名に関連した部分を次に引用する。

<あっという間の別れ、という感じが強い。

癌と分かってから四ケ月、入院してからニケ月と少し。

四歳年上の夫としては、まさか容子が先に逝くなどとは、思いもしなかった。

もちろん、容子の死を受け入れるしかない、とは思うものの、彼女はもういな

いのかと、ときおり不思議な気分に襲われる。容子がいなくなってしまった状態

に、私はうまく慣れることができない。ふと、容子に話しかけようとして、われ

に返り、「そうか、もう君はいないのか」と、なおも容子に話しかけようとする>

この本に描かれている愛は、一心同体になって生きて来た夫婦の愛であって、出所を人類愛に求めたくなるような愛とは違っている。個人的な執着の強さが生み出した、排他的なにおいのする愛である。

作家には、妻と一心同体で生きていたため、原民喜や江藤淳のように妻に逝かれてから後追い自殺に近い形で死んでいったものが多い。城山三郎の愛もこのタイプのものだった。彼は、妻に死なれてから7年生きたが、この7年間は穴があいたように空虚だったにちがいない。

城山の回想記を読んだ読者は、これを究極の夫婦愛だと思うかもしれない。だが、夫婦の愛はこれが行き止まりではなくて、まだ先があるのである。